こんにちは。 今日は、「何度も足首をひねってしまう」「治ったはずなのに不安定感が残る」という方に、ぜひ知っていただきたいお話です。

私たちは、スポーツ障害や神経性疼痛など、“繰り返す・しつこい痛み”に徹底して向き合うことを大切にしています。 その中で、見逃されがちな原因のひとつが「CAI(慢性足関節不安定症)」です。

■CAIとは?──「治ったはずの捻挫」が、なぜまた起こるのか

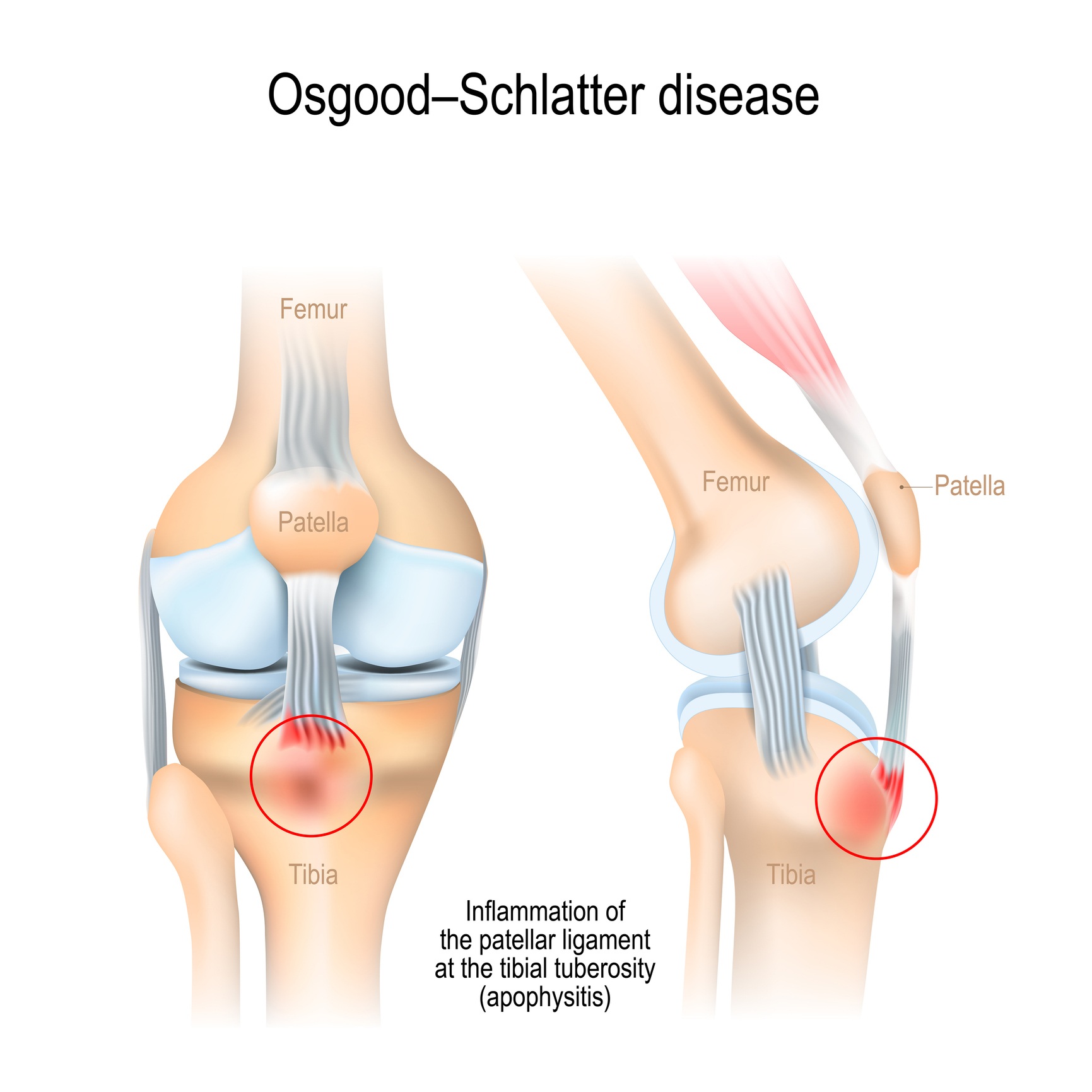

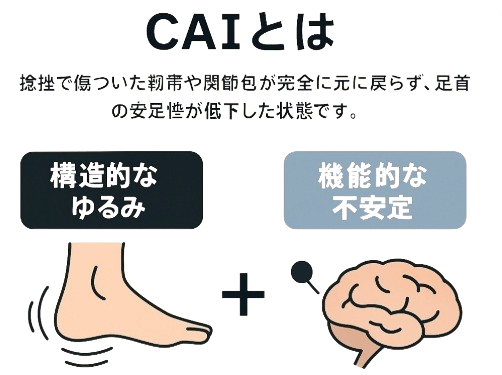

CAI(Chronic Ankle Instability)は、足首の捻挫を繰り返すうちに、関節が不安定になってしまう状態です。 一度の捻挫がきっかけで、靭帯が緩んだり、関節の動きに微妙なズレが生じたりすると、足首が本来の安定性を失ってしまいます。

その結果、ちょっとした段差や方向転換で再び捻挫を起こしやすくなり、「クセになっている」と感じるような状態が続いてしまうのです。

CAIの原因は、構造と神経の“ダブルパンチ”

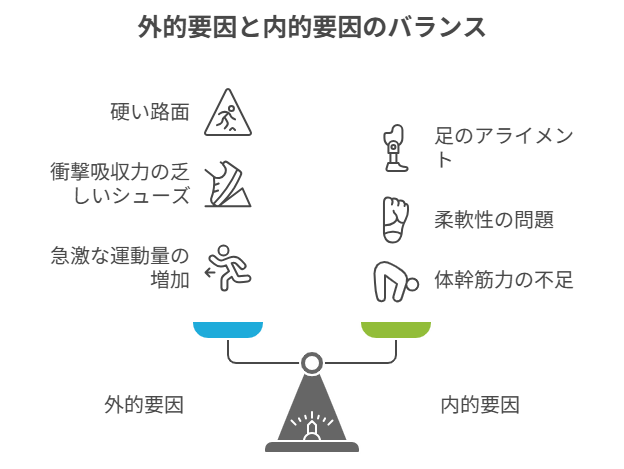

CAIには、主に2つの要因が関わっています。

1. 構造的な問題

靭帯の損傷や関節のゆるみなど、物理的な支持力の低下が足首の安定性を損ないます。

2. 神経的な問題

捻挫によって、足の位置感覚(固有感覚)やバランスを保つ神経の働きが低下することも。 脳と足の連携がうまくいかず、無意識のうちに足首を守る反応が遅れてしまうのです。

【みなみ鍼灸接骨院のCAIアプローチ】

──「構造」と「神経」、両方に働きかける3つの柱

🔹 鍼灸治療:神経の“再教育”で、足首の感覚を取り戻す

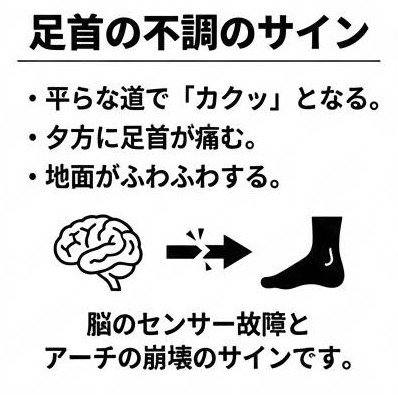

CAIの背景には、足首の感覚が鈍くなる「固有感覚の低下」が大きく関わっています。 これは、脳と足首の間で行われる情報のやり取りがうまくいかなくなり、足の位置や動きを正確に把握できなくなる状態です。

当院では、足部や下腿のツボに鍼を用いることで、神経の働きを活性化させ、 「足首の位置を正しく感じる力」や「とっさの反応力」を高める施術を行っています。

パンフレットにもあるように、“脳の地図”を再構築するようなアプローチで、 ただのリラクゼーションではない、機能回復を目的とした鍼灸を提供しています。

🔹 運動療法:足首の“再教育”で、安定性を取り戻す

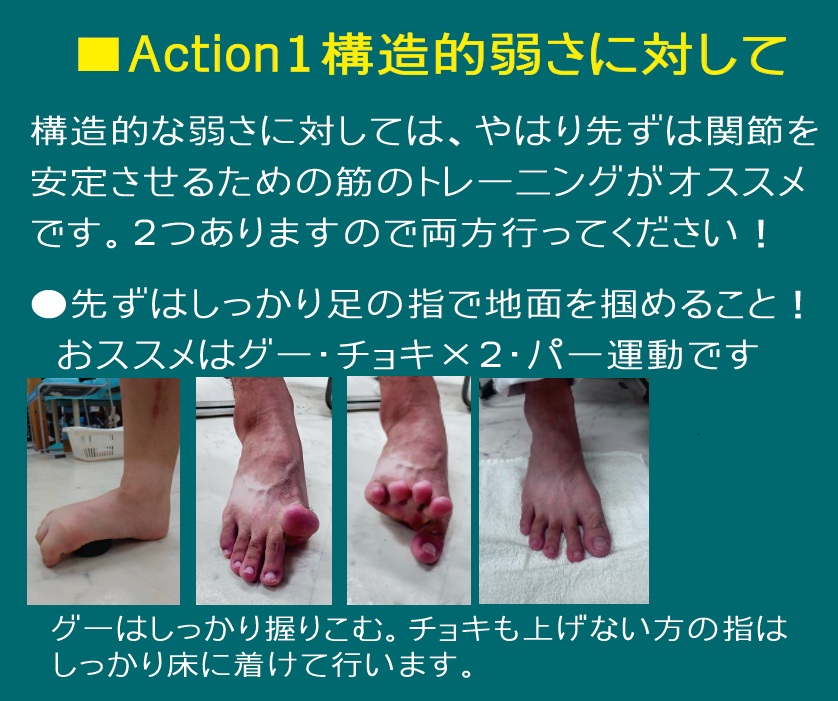

CAIでは、足首の筋肉や靭帯がうまく働かなくなっていることが多く見られます。 そのため、ただ安静にするだけでは根本的な改善にはつながりません。

当院では、段階的な運動療法を通じて、足首の安定性を再構築していきます。

足部の細かな動きを引き出すトレーニング

バランスボードなどを使った感覚入力の再学習

日常動作に近い動きの中でのリハビリ

これらを組み合わせることで、「正しく立つ・歩く・踏ん張る」力を再び育てていきます。 パンフレットにもあるように、“地味なねじれ”や“ズレ”を見逃さず、動きの質を高めることが再発予防のカギになります。

🔹 ゼログラ(圧迫ソックス):日常生活での“支え”をつくる

CAIの足首は、構造的なゆるみと神経の不安定さが重なっているため、 日常生活の中でも「支え」が必要になることがあります。

そこで当院が推奨しているのが、段階的着圧設計のサポーター「ゼログラ」です。

足首をしっかり包み込み、関節のブレを抑える

足底のアーチをサポートし、正しい荷重を促す

履くだけで、足の感覚入力を高める効果も期待

ゼログラは「履くだけで足の感覚を呼び覚ます」ことを目的に開発されたアイテム。 治療と並行して使うことで、日常生活の中でも足首の安定性をキープしやすくなります。

最後に──「足首の不安定感」は、放っておかないで

足首の不安定感は、放置すると膝や股関節、腰など他の部位にも影響を及ぼすことがあります。 「もう治らない」とあきらめる前に、一度、私たちにご相談ください。

みなみ鍼灸接骨院では、患者さん一人ひとりの“今”と“これから”に向き合い、最適な施術をご提案しています。 あなたの足元から、安心して動ける毎日を取り戻しましょう。

私たちは、スポーツ障害や神経性疼痛など、“繰り返す・しつこい痛み”に徹底して向き合うことを大切にしています。 その中で、見逃されがちな原因のひとつが「CAI(慢性足関節不安定症)」です。

■CAIとは?──「治ったはずの捻挫」が、なぜまた起こるのか

CAI(Chronic Ankle Instability)は、足首の捻挫を繰り返すうちに、関節が不安定になってしまう状態です。 一度の捻挫がきっかけで、靭帯が緩んだり、関節の動きに微妙なズレが生じたりすると、足首が本来の安定性を失ってしまいます。

その結果、ちょっとした段差や方向転換で再び捻挫を起こしやすくなり、「クセになっている」と感じるような状態が続いてしまうのです。

CAIの原因は、構造と神経の“ダブルパンチ”

CAIには、主に2つの要因が関わっています。

1. 構造的な問題

靭帯の損傷や関節のゆるみなど、物理的な支持力の低下が足首の安定性を損ないます。

2. 神経的な問題

捻挫によって、足の位置感覚(固有感覚)やバランスを保つ神経の働きが低下することも。 脳と足の連携がうまくいかず、無意識のうちに足首を守る反応が遅れてしまうのです。

【みなみ鍼灸接骨院のCAIアプローチ】

──「構造」と「神経」、両方に働きかける3つの柱

🔹 鍼灸治療:神経の“再教育”で、足首の感覚を取り戻す

CAIの背景には、足首の感覚が鈍くなる「固有感覚の低下」が大きく関わっています。 これは、脳と足首の間で行われる情報のやり取りがうまくいかなくなり、足の位置や動きを正確に把握できなくなる状態です。

当院では、足部や下腿のツボに鍼を用いることで、神経の働きを活性化させ、 「足首の位置を正しく感じる力」や「とっさの反応力」を高める施術を行っています。

パンフレットにもあるように、“脳の地図”を再構築するようなアプローチで、 ただのリラクゼーションではない、機能回復を目的とした鍼灸を提供しています。

🔹 運動療法:足首の“再教育”で、安定性を取り戻す

CAIでは、足首の筋肉や靭帯がうまく働かなくなっていることが多く見られます。 そのため、ただ安静にするだけでは根本的な改善にはつながりません。

当院では、段階的な運動療法を通じて、足首の安定性を再構築していきます。

足部の細かな動きを引き出すトレーニング

バランスボードなどを使った感覚入力の再学習

日常動作に近い動きの中でのリハビリ

これらを組み合わせることで、「正しく立つ・歩く・踏ん張る」力を再び育てていきます。 パンフレットにもあるように、“地味なねじれ”や“ズレ”を見逃さず、動きの質を高めることが再発予防のカギになります。

🔹 ゼログラ(圧迫ソックス):日常生活での“支え”をつくる

CAIの足首は、構造的なゆるみと神経の不安定さが重なっているため、 日常生活の中でも「支え」が必要になることがあります。

そこで当院が推奨しているのが、段階的着圧設計のサポーター「ゼログラ」です。

足首をしっかり包み込み、関節のブレを抑える

足底のアーチをサポートし、正しい荷重を促す

履くだけで、足の感覚入力を高める効果も期待

ゼログラは「履くだけで足の感覚を呼び覚ます」ことを目的に開発されたアイテム。 治療と並行して使うことで、日常生活の中でも足首の安定性をキープしやすくなります。

最後に──「足首の不安定感」は、放っておかないで

足首の不安定感は、放置すると膝や股関節、腰など他の部位にも影響を及ぼすことがあります。 「もう治らない」とあきらめる前に、一度、私たちにご相談ください。

みなみ鍼灸接骨院では、患者さん一人ひとりの“今”と“これから”に向き合い、最適な施術をご提案しています。 あなたの足元から、安心して動ける毎日を取り戻しましょう。