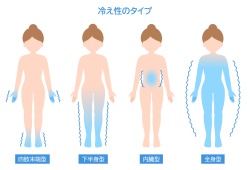

あなたの冷えは何の冷え??

・手足だけが冷える

・下半身だけ冷える

・お腹が冷える

・全身が冷える

冷えは、その原因によって、対象法は変わってきます。

もちろん上記以外にも、首の後ろだけ冷える、片足だけ冷える、などその原因の種類もたくさんあります。

冷えの背景にあるものをしっかり読み取って対処することが必要になってきます。

手足だけ冷える方は自律神経、とくに交感神経の影響が強い方が多く、半身が冷えやすい人は座りっぱなしなどで鼠径部や臀部周りの血流や動きが少ない方に多いです。

お腹の冷え・全身の冷えに関しては、胃腸の冷え、下腹部の冷え(婦人科・泌尿器科)、代謝障害、筋力不足などその方の体質的な問題があり、改善に時間を要します。

片足だけ冷える、片手だけ冷えるという方は、頚椎やそのサイドを支配している神経のトラブルの可能性もあります。

自分の冷えが何からきているのか気になる方はぜひ施術スタッフまでお尋ねください。(実費治療のみ対応)

★セルフ灸 ※お腹の冷えが気になる方、低体温の方

身体の元気・代謝UP、下腹部の冷えに「関元」「気海」

お臍から指4本、指2本したに移動した場所周辺にホッカイロを30分ほど貼ってみてください。

鍼灸治療ではホットストーンや棒灸などで施術した後、ご自分でもできるように指導いたします。

また、腸の動きも身体全体の冷えに影響しますので、ホットストーンを使った腸のケアなどもいたします。

★自律神経Check ※低体温、手足だけ冷える方

当院では、簡易的なアプリなどではなく、研究論文にも利用される精度の高い解析ソフトを利用して、自律神経をチェックしております。

無料で体験いただけますので、ご希望の方はスタッフまでお声掛けください。

低体温については過去のブログもご参考ください!

https://livedoor.blogcms.jp/blog/minamishinkyu/article/edit?id=51688877

・手足だけが冷える

・下半身だけ冷える

・お腹が冷える

・全身が冷える

冷えは、その原因によって、対象法は変わってきます。

もちろん上記以外にも、首の後ろだけ冷える、片足だけ冷える、などその原因の種類もたくさんあります。

冷えの背景にあるものをしっかり読み取って対処することが必要になってきます。

手足だけ冷える方は自律神経、とくに交感神経の影響が強い方が多く、半身が冷えやすい人は座りっぱなしなどで鼠径部や臀部周りの血流や動きが少ない方に多いです。

お腹の冷え・全身の冷えに関しては、胃腸の冷え、下腹部の冷え(婦人科・泌尿器科)、代謝障害、筋力不足などその方の体質的な問題があり、改善に時間を要します。

片足だけ冷える、片手だけ冷えるという方は、頚椎やそのサイドを支配している神経のトラブルの可能性もあります。

自分の冷えが何からきているのか気になる方はぜひ施術スタッフまでお尋ねください。(実費治療のみ対応)

★セルフ灸 ※お腹の冷えが気になる方、低体温の方

身体の元気・代謝UP、下腹部の冷えに「関元」「気海」

お臍から指4本、指2本したに移動した場所周辺にホッカイロを30分ほど貼ってみてください。

鍼灸治療ではホットストーンや棒灸などで施術した後、ご自分でもできるように指導いたします。

また、腸の動きも身体全体の冷えに影響しますので、ホットストーンを使った腸のケアなどもいたします。

★自律神経Check ※低体温、手足だけ冷える方

当院では、簡易的なアプリなどではなく、研究論文にも利用される精度の高い解析ソフトを利用して、自律神経をチェックしております。

無料で体験いただけますので、ご希望の方はスタッフまでお声掛けください。

低体温については過去のブログもご参考ください!

https://livedoor.blogcms.jp/blog/minamishinkyu/article/edit?id=51688877